“巩固省区市、中央和国家机关部委落实主体责任成果,推动地市一级和国有企业党组织落实主体责任。”年初召开的十八届中央纪委五次全会,部署了今年落实主体责任的工作任务,并强调“主体责任不能虚化空转”。

推动党风廉政建设主体责任落实,责任细化、责任监督、责任追究这三个关键环节缺一不可。那么,主体责任该如何细化?如何有效监督责任落实?责任追究的情形具体又有哪些?带着这些问题,本刊记者从截至目前已出台主体责任落实意见的30个省区市中,梳理分析了22份公开的落实意见,以及部分责任追究办法。

细化责任,明确“谁来干”和“干什么”问题

“落实党风廉政建设责任制,党委负主体责任”——这是党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》第36条中明文规定的,也是加强党对党风廉政建设和反腐败工作统一领导的应有之义。

这一要求,将各级党组织明确为了党风廉政建设的领导者、执行者和推动者。2014年5月以来,各省区市密集出台关于落实“两个责任”的实施意见,对此给予有力的回应。

记者搜集的22份公开的落实意见几乎都在开篇章节,对主体责任的细化进行规定,并且通常包含了两层内容,一是划分责任主体,二是细化责任的具体内容。

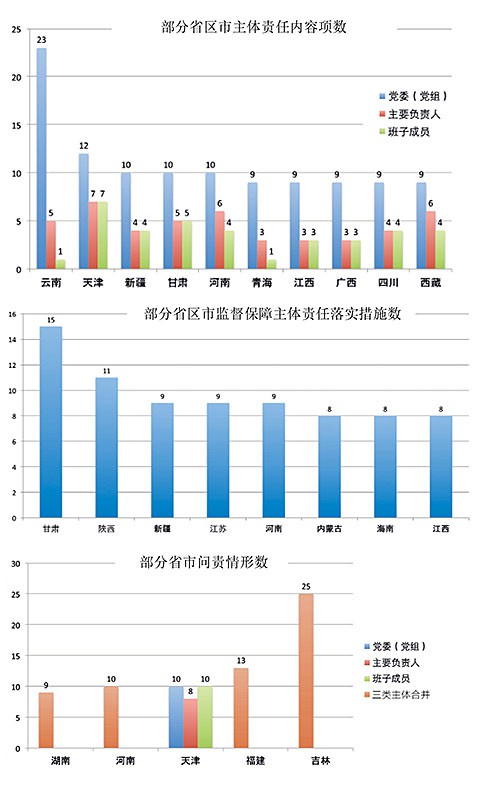

从责任主体划分来看,有19个省区市在意见中明确区分了党委、主要负责人以及班子成员管党治党的有关责任,并用详细的条文分别列出三种责任主体的具体责任内容。

2014年5月14日,江苏省在各省区市中率先出台《关于落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的意见》,就是采取上述的“三分法”,分别细化了党委领导班子的集体责任、主要负责人“第一责任人”的责任和班子其他成员“一岗双责”的责任。

在这些公开意见中,甘肃省的责任主体划分相较而言更为细致。其突出特点,是在依照上述“三分法”明确划分责任主体的基础上,进一步将党委这一主体具体化,将其分为党委全委会、党委常委会、党委工作部门和其他机关党组(党委)的责任等。

在落实主体责任中,甘肃明确党委全委会主要是研究和决策党风廉政建设和反腐败工作中的重大问题,审议和监督党委常委会落实主体责任情况;党委常委会则要做好谋划部署、选人用人、制度建设、检查考核、报告请示、听取汇报、支持保障等工作;党的组织、宣传、统战、政法等部门,人大、政府及其部门、政协和法院、检察院党组(党委)、各人民团体党组都要抓好职责范围内党风廉政建设。

对党委(党组)领导集体、班子主要负责人和其他成员这些主体应承担的不同责任分别作出详细规定、提出明确要求,可以让责任主体“把自己摆进去”,从而消除其在抓党风廉政建设和反腐败工作时“找不到位置”的迷失感。

责任主体的明晰仅仅是第一步,党风廉政建设主体责任的具体内容是什么,还必须进一步厘清。

2014年1月14日,习近平总书记在十八届中央纪委三次全会上提出明确要求——选好用好干部,防止出现选人用人上的不正之风和腐败问题;坚决纠正损害群众利益的行为;强化对权力运行的制约和监督,从源头上防治腐败;领导和支持执纪执法机关查处违纪违法问题;党委主要负责同志要管好班子,带好队伍,管好自己,当好廉洁从政的表率。

这一权威论断无疑为各地各部门落实主体责任提供了根本指引,翻阅各省区市的相关意见,也多是围绕这些要求对主体责任进行细化。

22份意见中,云南、陕西、山西、福建等8地是单独针对落实主体责任出台专门相关规定的,因此这些意见在细化主体责任内容上更为详细。

以去年6月21日云南省委印发的意见为例,主体责任被细化为 “加强对党风廉政建设和反腐败斗争的统一领导”、“选好用好干部”、“强化对权力运行的制约和监督”、“领导和支持执纪执法机关查处违纪违法问题”、“党委(党组)主要负责人管好班子,带好队伍,管好自己,当好廉洁从政的表率”等6大类,共计28项具体任务。

该意见在“领导和支持执纪执法机关查处违纪违法问题”部分,就细化了5项具体内容,包括:履行《案件检查工作条例》对党委(党组)的规定职责;健全各级党委反腐败协调小组运行机制,整合各执纪执法机关资源参与办案;及时听取汇报和研究解决案件查办中的重大问题,加强对腐败案件高发性、领域性等突出特征的分析研判;高度重视巡视移交的问题线索,从严惩处;优化执纪执法环境,关心支持执纪执法干部队伍建设。

分析这些意见的责任细化内容,“严”字当头、“细”字贯穿、务求“实”效的特点明显。通过责任细化,可以形成具体而实在的执行抓手和落实举措,为推动各省区市党委扛起主体责任,提供了实实在在的工作支撑。

强化措施,明确“怎么干”保障“抓落实”

既挂帅又出征的要求是具体的。

“你作为县委书记,对基层应该很熟悉,请你谈谈基层侵害群众利益的问题主要有哪些表现?又该如何解决?”5月27日上午,位于河南省郑州市的河南人民会堂里举行了一场特殊的“考试”。

8位来自省直厅局、高校、省管企业和省直管县的党委“一把手”,就党风廉政建设的主体责任落实情况,接受了河南省委常委、省纪委书记尹晋华主持的“测验”,台下的40余位省纪委全委会委员们则成了现场评委,为这些一把手的表现打分。

据了解,这是河南省纪委对主体责任落实情况的一次抽查检验。

翻开河南省《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的意见(试行)》,在第11条“主体责任述责述廉和评议制度”中明确规定,各级党政正职述责述廉报告要接受上级纪委委员评议,评议结果及时反馈,对存在的问题及时提出整改要求。

除了这一项责任落实的保障措施外,河南省还规定党委主要负责人履行主体责任任务清单制度、“两个责任”签字背书制度、“两个责任”年度双报告制度、纪委班子成员参加下级党委(党组)民主生活会制度、廉政谈话和约谈制度、“两个责任”专项巡察制度、一案双究和责任倒查制度等,通过严密的监督落实机制,时刻提醒领导干部高度重视落实主体责任。

22份公开意见中,都对主体责任落实提出了相应的保障措施,平均每地大约有7条左右,最多的甘肃省列出了15条。

签字背书、报告约谈、述责述廉、社会评价、专项巡视或巡察等是出现频次相对较高的几项保障措施,也是比较成熟的日常监管办法。

在这些意见中,上海市委明确提出了过程监管、流程管理的概念,要求将相关保障措施贯穿于全年,分阶段提醒、评价、考核责任主体对责任的落实情况。

另外,在22份意见中有16个地方用相对具体的次数、时间等“硬杠杠”,保障主体责任落实。比如,湖南省委规定,党委(党组)每年专题研究或部署党风廉政建设和反腐败工作不少于4次;云南省委强调,党委领导班子每半年至少专题研究一次党风廉政建设和反腐败工作;天津市委则要求,党委主要负责同志每半年听取一次纪委工作汇报,班子成员每季度听取一次分管部门、单位党风廉政建设和反腐败工作情况汇报等。

严肃问责,“不去干”和“干不好”都要被追究

“平时你管了没有?案件暴露的问题,举一反三推动整改没有?建章立制堵塞漏洞没有?”对那次气氛几近凝固的诫勉谈话,贵州省黔东南州工商局党组书记杨秀海至今仍然记忆犹新。

2014年7月,黔东南州在该州开展的扶持微企发展专项整治中,发现州工商局副局长袁某等人套骗并私分国家财政补贴资金的线索。州纪委随即启动问责程序,对杨秀海进行诫勉谈话;次日,州工商局召开党组专题会,对问题进行整改落实。

与贵州省一样,各地在落实主体责任中都着重强调要对落实主体责任不力的单位和个人进行严肃问责。其中,河南、山东、湖南、天津、福建、吉林等地还专门出台责任追究办法,对问责情形、问责方式、问责程序、结果运用等内容进行了明确规定。

对于问责情形,《天津市违反党风廉政建设责任制责任追究暂行办法》规定了党委领导班子、党委主要负责人、党委领导班子成员三类责任主体的28种必须问责情形。

以党委主要负责人问责情形为例,天津市明确,出现以下8种情形并造成不良后果的,必须进行问责,即:未定期研究部署相关工作、听取纪委汇报;对上级党委、纪委交办的责任范围内的事项不认真落实,或者拒不办理;对领导班子成员疏于管理,对重要信访件不阅批,对重要案件不指导、不督办;整治作风问题不及时;未按时、如实报告落实党风廉政建设责任制情况,或落实责任制考核不合格;未能当好廉洁从政的表率;不落实民主集中制;对领导班子成员的违纪违法问题或者线索,未及时向上级党委、纪委报告,不积极配合调查和处理,甚至隐瞒不报、压案不查等。

对于问责方式,《湖南省党风廉政建设主体责任和监督责任追究办法》区分了领导班子、领导班子主要负责人及其他成员的责任追究方式。办法规定,领导班子出现问责情形时,情节较轻的,责令作出书面检查;情节较重的,给予通报批评;情节严重的,进行调整处理。对于领导班子主要负责人及其他成员,则给予诫勉谈话或者调离岗位、引咎辞职、责令辞职、免职、降职等组织处理;构成违纪的,按照有关规定给予纪律处分。另外,该省还规定了从重或者加重问责、从轻或者减轻问责的情节。

对于问责程序,《福建省关于党风廉政建设责任追究实施细则(试行)》规定,责任追究按照提出建议、启动调查、实施追究的程序展开;需要查明事实、追究责任的,由纪检监察机关按照职责和权限向同级党委(党组)提出意见和建议,党委(党组)研究决定给予党纪政纪处分或组织处理的,按照有关规定程序办理。

而在结果运用上,该省规定被问责的领导班子、领导干部,取消当年年度考核评优和评选各类先进的资格。单独受到责令辞职、免职处理的领导干部,一年内不得重新担任与其原任职务相当的领导职务;受到降职处理的,两年内不得提升职务。

值得注意的是,多个地方的问责办法中均明确规定,实施责任追究不受领导干部的职务变化和任职期限的限制,湖南省甚至明确实行“终身责任追究制”。因而,不存在因岗位调整或是退休,就“既往不咎”的情况。(记者慕毅)

《中国纪检监察》 (2015年11期 总第493期)

甘公网安备:62112402000001

甘公网安备:62112402000001