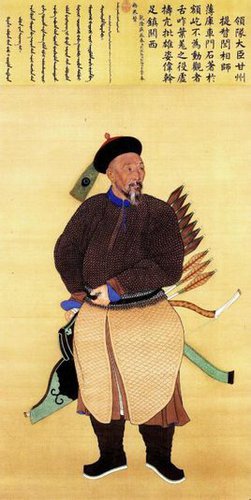

阎相师一生战绩多在西陲边疆,先后在新疆平息过莽阿里克的叛乱,管理过吐鲁番的民事,带领军队在乌鲁木齐戍边屯田。朝廷曾赏赐孔雀翎,奉谕进京,被乾隆皇帝亲自召见,重金赐赏,功加三等,并特命宫廷画师为其绘制画像,并悬挂在中南海紫光阁,其画赞为:“薄库车门,石着於额,屹不为动,观者舌咋。叶羌之役,虚捣亢批,雄姿伟干,足镇关西。”

闫相师任甘肃提督时,一次视察河西各处军防,顺便回家省亲。当时他的老家天城连续下了几天大雨。进门刚坐定,其大哥闫相尚说:“今夏雨多,山水暴涨,冲毁了渠口,连渠道都淤实了。眼下正是浇水的时节,可这清淤修渠口用工又用钱,渠官也发愁。”闫相师说:“用人了,他渠官想办法去。水规大似军规嘛!用钱了,家里再挪个三二百银子,没问题吧?”“没问题是没问题,可是这银子可都是你的官俸,那可是你提上头挣来的!”“没事儿,皇帝给的,再给万民,哪里来的哪里去嘛!”

闫相师看到高台的学子上完私熟后,要到上百里外的肃州求学,除了极个别大户人家的孩子能继续读书成才,大多数人家都嫌路远花销大,就让孩子辍学在家。闫相师为了家乡能多出人才,用自己的俸禄在天城新建了学堂,请老师来教书。天城人因此特别崇尚文教,自清初至末,考取进士、举人、秀才的有数百人。

阎相师官高位尊,显赫之际,同僚有劝他弃糟糠之妻而纳小妾者,被他直言谢绝。阎相师说:“吾岂敢忘贫贱时乎,况吾既以身许国,又焉敢以声色自累乎?”他为官期间,生活俭朴,在地方兴修水利,发展农业,调理民事纠纷,规劝游手好闲之辈,德高望重,深受乡里尊重。个人所得俸禄,除养活家小外,常扶持兴办学校,发展地方事业。

乾隆二十七年(1762年),阎相师因病奏请朝廷获准,退职回家休养。因他在职时战绩卓着,虽已解甲,朝廷特例让他享受全俸,是年卒,享年71岁。为表彰阎相师身前功绩,乾隆皇帝加封他为“太子太保”,赠谥“桓肃”,御旨:树碑撰文,碑文赞他“从征戈壁,威行葱岭之西;跃马崦,嵫勋策凌烟之上。”将其事迹立传,载入国史。

阎相师祖辈世居高台天城村,对开发这里的农业生产、文化教育起了一定的作用。至今,天城村仍是一片绿树葱笼,水足粮丰。沧桑历变,但阎相师墓至今仍被乡亲们完好地保存着。墓碑上乾隆皇帝御赐的碑文,虽经230多年风雨的剥蚀,然其溢美之辞,仍清晰可辨。(供稿 刘永生)

甘公网安备:62112402000001

甘公网安备:62112402000001